話題:SS

家から少し離れた丘陵にある里山公園の裏手を流れる用水路に沿って桜並木の散歩道がある。

残念ながら桜はとうに開花のピークを過ぎ、春の嵐や花散らしの雨を経て芽生えた新緑の若葉の中にチラホラと名残の花びらをつけているぐらいのものであったが、久しぶりの好天に気を良くしていた私は「散り際の美しさもまた一つの風情なり」と軽く嘯(うそぶ)きつつ散策へと出掛ける事にした。

平日の午前中であるせいか、里山の公園は然程人影もなく、広い敷地の中には小さな子供を連れた母親や老年期の夫婦連れの姿がぽつりぽつりと見えるぐらいのものであった。

満開の時分には随分と花見客で賑わっていた散歩道も、今では閑散として歩く人もほとんど居ない。しかし、それはそれで、(桜をとことん堪能するぞ)と云った妙な気張りの抜け落ちた、とても穏やかな空気感があり、私もごく自然な心持ちで散歩を楽しんでいた。

ところが、ちょうど散歩道の中程に差し掛かった辺りで、何やら一本の桜の木の根元で踞(うずくま)るような格好で屈んでいる人影がある。見れば老人の男性であるようだ。もしや散歩をしていて具合でも悪くなったのかと、心配しながら小走りに駆け寄った私であったが、そこで見たものは予想だにしない実に奇妙な光景であった。

有り体に云えば、老人は足元に工具箱を置いて作業をしていたのである。先程までは死角になっていて見えなかったが、その足元には工具箱が置かれていた。

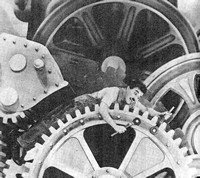

奇妙なのはその作業である。老人の前にある桜の木は、根元に近い幹の一部がハッチのように小四角に開かれ、中から無数の歯車やシリンダー状の機械が顔を覗かせていた。老人はそれらの機械を手にした工具ドライバーで調製していたのだ。

老人は作業に集中しているせいか、私の存在には気づいていないようだった。

「…機械桜?」

私が思わず声に出していうと、老人はそこでようやく私の存在に気づいたらしくハッと此方を振り返り明らかに“しまった!”という表情で「わ…いつの間に」と小さく声を上げ、次いで「…見ました…よね?」と云った。

老人の云う“見た”とは、桜の中にある機械群を指す言葉だろうと思った私は、誤魔化す必要もないので「はい、見ました」と正直に答えたのだった。

機械仕掛けの桜。気になるどころの騒ぎではない。いったい誰が何の為にこのような物を造ったのだろう?これは是非とも話を聞かねばなるまい。

そして、口渋る老人に対して説得を重ね、“決して口外しない事”を条件に話を聞かせて貰う事になった。

老人の語った“機械仕掛けの桜の由来”は、大まかに云えばこうである…。

桜と云う木はもともと超古代文明の生き残りが、その土地の自然態系を統御する為に製造した環境保護装置であり、他の樹木と変わらない姿に見えるのは実はステルス迷彩を応用したカムフラージュであるらしい。

そして、一定の範囲内にある桜の木の根っ子は地下に存在する亜空間で一つに繋がっており、その、云うなればメイン機械室には桜を一斉に開化させる為の巨大なゼンマイがあると云う事だった。

桜が散り終わると、老人たちの一族(“桜の守部”と彼は呼んだ)は再び地下機械室のゼンマイを巻き始め、来春の開化までほぼ一年を掛け交代でゼンマイを巻き終える。つまり、僅か数週間、花を咲かせる為に一年の残りの時間はゼンマイを巻く作業に費やされると云う事らしい。

それは、何とも気の遠くなるような話であった。

ところが、ここ数年、花の色合いがやけに薄かったりとどうにも桜の調子がおかしいので、老人は人が少なくなる時間帯を見計らい、機械桜のメンテナンスに来たのだと云う。そして、メンテナンスに集中するあまり私の存在に気付かず、本来なら極秘裏に行わななければならない作業風景を見られてしまった…

と、まあ、話の概要はそのような感じであった。

正直に云わせて貰えれば、とてもではないが信じられるレベルの話ではない。しかし、現実に私の目の前には機械仕掛けの桜の木がある。

「…まあ、そういう事ですので…来春も桜の花を見たいのならば、どうか今の話はくれぐれもご内密にお願いしますね。…ではでは、私は地下の中央制御室でコンピューターのプログラムを再チェックしなければならないので、これで失礼しますよ。あ、ちょっとだけ後ろ向いていて貰えます?」

云われるがままに後ろを向いた私が振り返った時にはもう、老人の姿は其処にはなかった。開いていた桜の幹のハッチも何時の間にか閉じられていた。私は、その先程までハッチがあった部分を開けようと試みたが、もはやそこはガサガサした普通の樹木の外皮に戻っていた。

―続きは追記からどうぞ♪―