話題:視線

ふと思ったので訊ねてみた。

「もしかして、〇〇〇丼も駄目だったりするのかい?」

友人は即答した。

「無理無理、絶対無理」

ああ、やはりそうなのか。思わず腕を組んだ私に友人が言葉を続ける。

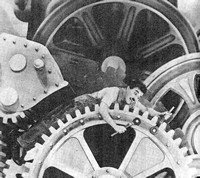

「だって君、いったい幾つの目玉が丼の中に入ってると思う?もう見渡す限り、目玉、目玉、目玉、目玉…あれの正式名称は“恐怖の視線丼”だよ」

何の話か?

シラス丼の話である。

その友人が「自分は、日常生活に支障をきたす程では無いが、子供の頃から、やや、視線恐怖症及び目玉恐怖症の気がある」と言ったのを受けて、それならば目玉がたくさんあるシラス丼も苦手だったりするのだろうか?と思い、訊いてみたという次第。結果は上記の通りだ。

「それはまた、難儀な話だね」

「まあね。でも、シラス丼と遭遇する機会なんて滅多にないから特に問題はないな」

確かに。私にはそういう感覚はないけれども、友人の感覚からすれば「丼の中のシラスは彼を見つめている」のだろう。それにしても、その感覚は果たしてどれくらいの範囲に及ぶものなのだろうか?気になった私は、試しにもう少しだけ質問をぶつけてみた。

「目玉焼きはどうだい?」

「ん、目玉焼き?美味しいよね。ネーミングセンスはどうかと思うけど」

「それは大丈夫なんだ」

「だって目玉に見えないもの。敢えて言うなら月に近い気がする」

どうやら目玉焼きは全く問題ないようだ。

「視力検査表は?」

「あれは目玉じゃなくて記号と文字だろ。何も感じないね」

ごもっとも。ちょっと言ってみただけです。

「じゃあ、目玉親父は?」

「目玉親父って、ゲゲゲの鬼太郎の?」

「そう。アレはちょっとキツいんじゃない?」

「ああ、まあ、うーん…どうかなあ…喜ばしい存在ではないけど、あそこまで強調されると逆に気にならないかも知れない」

なるほど。目玉親父は一応許容範囲の内側か。

「そしたら【二十四の瞳】は?」

「それ、何だっけ?」

「壺井栄の小説。教師と生徒たちの話」

「ああ、そう言えば、そんなのあったな」

「目玉が二十四個、キビしいのでは?」

「いや…目玉じゃなくて瞳だし、生徒十二人で目が二十四個なら普通だし…まあ大丈夫だ。もし、生徒が一人しかいないのに目が二十四個あったら怖いけどね」

それは、私でも怖い。視線云々ではなく。角川ホラー文庫向きの本だ。

「じゃあ、諺の“二階から目薬”はどう?怖い?」

「…怖いわけないでしょ」

「どうやら、君の視線恐怖症は極めて軽症のようだ。次の君の誕生日には、レンズに目が描いてある“私ちゃんと起きてますよ眼鏡”をプレゼントして、“しせん(視線)風麻婆豆腐”でお祝いしてあげるよ」

「…絶対、おちょくってるよね?」

そう言うと友人は冷ややかな視線を私に向けたのだった。その冷たい眼差し…少し怖い。むしろ私が視線恐怖症になりそうだ…。

〜おしまい〜。

ね、でしょでしょ♪Σ( ̄ロ ̄lll)

そうなのよ♪目、いったん気になり出すとメチャメチャ気になってくるという(/´△`\)…

実は私もそう(笑) 話し聴くまでは全く気にならなかったのに〜♪┐('〜`;)┌

うわっ!いっぱいの目が恐い〜!と思ってしまった〜

今まで思ったコト無いのにぃ〜〜〜(笑)

エイの腹ときたか!(゜O゜;

あれは確かに顔に見える(笑)(*´ー`*)こんな感じ(笑)エイの腹は大丈夫か?今度訊いてみよう♪

冷たい視線の温度を計る視線専用の温度計は駄菓子屋でしか売ってないのでご注意下さい(/▽\)♪

冷たい視線…クールミントのシャワーみたいで、なかなか心地よいものがあります♪夏には扇風機代わりに使えます(^o^)v

ガン見してくるガイジン(笑)…そう言えば私も何故かインド人によくニヤニヤ笑いされます(/▽\)♪

やはりやはり!その友人も、尾頭付きはまともに直視出来ないと言ってました(笑)ヾ(*T▽T*) マグロやタイの兜煮などトンデモない、とか♪

体のパーツが単独で歩いてくる…もう、卒倒ものです(泣)(゜O゜;

目が口ほどにものを言ったら…一人でトリオ漫才が出来そう(笑)面白い発想です♪

⊂⌒( ・ω・)ホウホウ…

♯`ヽ_つ⌒/⌒c

♯♯♯♯⌒⌒

ぢゃあ、エイの腹もムリかい…?

…あれは顔ぢゃなくてエラですが…

冷たい視線の温度かぁ…(; ̄〜 ̄)

今度測ってみようかな??

冷たい視線ー浴びてみたいなー

うちはねーよくガイジンにガン見される

。。。視線恐怖症

え?え?ワタシニホンジン!

暖かいぬくもりの恋しい季節

お風呂は何度設定かしら?

刺身定食を頼むと 尾頭付きの店があります

(;´・`)/駄目

すぐに紙ナフキンをかけて 目が合わないようにします!

お刺身は好きですが活け作りは 尾頭無しを希望したいのですが!

目玉親父 漫画に騙されては行けません!

本当に目玉が歩いていたら…

いえ どのパーツも単独で歩いていたら ご遠慮いたします。

\(。。;)

想像力が疎ましい

目は口ほどに 物を言う

とありますが

本当に喋ったら…

目2つと口ひとつ 3つのお喋りは 煩そうですじゃあ

\(ーー;)